- ДВОЯКОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

- ДВОЯКОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА,« вещества, обладающие оптической анизотропией (см.). Двойное лучепреломление как выражение упорядоченной молекулярной структуры в животных тканях является очень распространенным, однако обнаруживается не всегда достаточно отчетливо в зависимости 1) от того, что тканевые элементы расположены беспорядочно, т. е. оптические оси мелких элементов идут в разных направлениях, и в поляризационном микроскопе получается слишком слабый эффект, и 2) от того, что оптическая ось располагается недостаточно благоприятно для обнаружения анизотропии под микроскопом. Помимо анизотропии, присущей известным образованиям в связи с их структурой, это явление может наблюдаться также в зависимости от натяжения и сдавливания, как было показано Эбнером (ЕЬ-пег) в 1882 г. Наиболее отчетливо явления двойного лучепреломления наблюдаются на мышцах; классич. примером в этом отношении являются поперечнополосатые мышцы, в к-рых можно явственно различить правильное чередование темных анизотропных дисков Q (иначе А) со светлыми дисками J, преломляющими просто; вторичные полоски Z и N также анизотропны, однако в меньшей степени, нежели диск Q. Гладкие мышцы также обнаруживают явление двойного лучепреломления, однако в более слабой степени (поляризация положительная, одноосная с направлением оси вдоль волокна, как и в поперечнополосатых мышцах). Из соединительнотканных образовании ясная анизотропия наблюдается в костях, где на поперечных шлифах трубчатой кости можно ясно различить фигуру крестов в Гавер-совых пластинках. В соединительной ткани (собственно) анизотропными являются кол-лагенные волокна, однако в рыхлой соединительной ткани это их свойство обнаруживается с трудом вследствие спутанности расположения пучков; в случае правильного хода пучков (в сухожилиях, фасциях) анизотропия выступает более явственно. Эластические волокна в нерастянутом состоянии почти не обнаруживают двойного лучепреломления. Ткани зуба также являются анизотропными, особенно дентин. Во всех ь

'%*$Шл^

Рисунок 1. Предменструальное прппуханне слизистой оболочки матки — decidna menstrualis: n — компактный

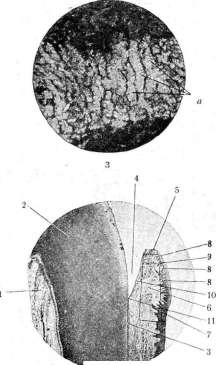

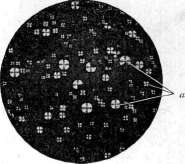

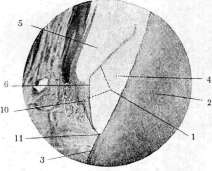

слой; b — губчатый слой; с — покровный цилиндрический эпителий. (По Aschoffy.) Рисунок 2. Децидуальные клетки (а) из компактного слоя децндуальной оболочки; Ь — прослойки соединительной ткани. Рисунок 3. Кора надпочечника («—колонки клеток коры) при поляризации.Рисунок 4. «Жидкие кристаллы» (а)— анизотропные липоиды коры надпочечника. (Рисунок 3 и 4—из Музея Пат.-анат. ин-та 1 МГУ.) Рисунок 5. Пришеечная область десны: / — пульпа зуба; 2—дентин; 3 — цемент; 4—свободное пространство, образовавшееся вследствие удаления эмали при декальцинации: 5 — пришеечная часть десны; 6—соединительнотканная основа; 7 — эпителиальный покров; 8— соединительнотканные сосочки; 9 — круглокле-точный пролиферат у свободного края десны; 10—эпителий, выстилающий поверхность десны, обращенную к коронке зуба {отмечается отсутствие под ним сосочкового слоя); 11 — место, где кончается эмалевый покров коронки и начинается цемент корня (здесь, по прежним предположениям, должно было находиться дно десневого кармана). Рисунок 6. Десневой карман: 2, 3, 4, 10, 11 — соответствуют тем же обозначениям на рис. 5; 1 — Несмитова оболочка; 5 — десневой карман; 6 — истинное дно десневого кармана. К СТ. Дволкопреломляющие вещества. Десна, Decidlta. соединительнотканных образованиях ось лежит по длине волокна. В нервной ткани анизотропными являются миелиновые волокна (положительная одноосная поляризация с осью, идущей радиально). При развитии и гибели нервных волокон оптические их свойства изменяются, что может служить для целей изучения этих процессов. В эпителиальной ткани анизотропия также наблюдается, но очень неясно, при чем расположение оси поляризации бывает очень разнообразно. Помимо указанного явления, анизотропии можно наблюдать также и в различного рода кристаллах как белковых и жировых, так и неорганических. Многие липоиды также дают явление двойного лучепреломления в зависимости от содержания в них холестерина, равно как и чистые отложения холестерина (например липоиды коркового вещества надпочечника, см. отд. табл., рис. 3 и 4). К Д. в. относят и т.н. аутолитич. миелин, к-рый в виде т.н. миелиновых фигур появляется при аутолизе (см.) ткани; двоякое лучепреломление этого миелина отличается тем, что оно не исчезает при нагревании, тогда как анизотропия тканевых липоидов утрачивается при t° 50— 60°, возвращаясь вновь при охлаждении. При патологических условиях Д. в. наблюдаются в тканях организма очень часто, при чем в большинстве случаев они относятся к обладающим двояким лучепреломлением, т. е. анизотропным липоидам, среди к-рых главное значение принадлежит холестерину и его соединениям. Такие Д. в. или могут отлагаться в ткань (в клетки ее или в межуточное вещество) непосредственно как таковые или же появляются последовательно в результате хим. метаморфоза других жировых веществ, отложившихся в клетках в порядке их ожирения (см. Жировое перерождение). Примерами пат. процессов, при к-рых наблюдается появление в тканях Д. вещества вышеуказанного типа, являются: артериосклероз (см.); отложение холестериновых соединений в преклонном возрасте в роговицу глаза, в сухожилия, в сосочки почек; ожирение клеток альвеолярного эпителия при туб. пневмонии; появление при длительном жировом распаде в тканях макрофагов, содержащих массу двоякопреломляющих капелек холестерина и называемых ксантомными клетками в виду того, что присутствие их придает ткани красновато-желтый цвет (греч. xanthos— желтый); наконец развитие особых опухолей, называемых ксантомами. При дегенеративных изменениях паренхиматозных органов в них также могут появиться, обычно последовательно (см. выше), Д. в. в виде хо-лестеринсодержащих липоидов; в частности это имеет место в почках при той форме заболевания их, к-рая Мунком (Munk) выделена в понятие липоидного нефроза. При отложении в почках Д. в. последние обнаруживаются также и в мочевом осадке при исследовании его посредством поляризационного микроскопа; нужно однако иметь в виду, что в моче кроме липоидов двойное лучепреломление могут давать нек-рые кристаллы и случайно попавшие в нее растительные и тканевые волокна, волосы и др. Pityriasis rubra de latete Лит.: E d n e г V., Untersuohungen iiber die Ursa-chen der Anisotropie organischer "Substanzen, Leipzig, 1882; он ш e, Polarisationsebene u. Schwin-gungsrichtung des Lichtes in doppeibrechcnden Kry-stallen, Zeitschr. f. wissenschaftl. Mikroskopie, B. IX, 1892; Enzyklopadie der mikroskopisclien Technik, hrsg. v. R. Krause, В. Ш, p. 1931—1937, Berlin— Wien, 1927; Kawamura R., Neue Beitrage zur Morphologie u. Physiologie der Cholesterinsteatose, Jena, 1927; Kawamura R. u. Ко yam a M., Beitrage zur Kenntnis der anisotropen Eigenschaften der Gewebslipoide, Zentralblatt fur allgemeine Patho-logie, Band XLV, J*3, 1929; Munk F., Doppelbre-chende Lipoide bei der Kriegsnepnritis, Medizinische Klinik, 1917, JV» 10; or me, Pathologic und Klinik der Nephrosen, Nephrltiden und Nephroeirrhosen, Berlin, 1918.

Большая медицинская энциклопедия. 1970.

Ткани животные* — I. Эпителиальная Т. Плоский и призматический эпителий. Питание эпителиальной Т. Развитие эпителия. Железистый эпителий. II. Соединительная Т. 1) собственно соединительная Т.: а) эмбриональная, b) ретикулярная, с) волокнистая, d) эластическая, е)… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Ткани животные — I. Эпителиальная Т. Плоский и призматический эпителий. Питание эпителиальной Т. Развитие эпителия. Железистый эпителий. II. Соединительная Т. 1) собственно соединительная Т.: а) эмбриональная, b) ретикулярная, с) волокнистая, d) эластическая, е)… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Мышцы* — мускулы (Musculi состоящие из особой ткани [мускульной, или мышечной] см. ниже) органы животных, которые, обладая в высшей степени способностью сокращаться в определенном направлении, служат главными активными органами движения животных… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Мышцы — мускулы (Musculi состоящие из особой ткани [мускульной, или мышечной] см. ниже) органы животных, которые, обладая в высшей степени способностью сокращаться в определенном направлении, служат главными активными органами движения животных… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Нефроти́ческий синдро́м — (syndromum nephroticum; греч. nephros почка) неспецифический симптомокомплекс, характеризующийся массивной протеинурией (5 г и более в сутки) и нарушениями белково липидного и водно солевого обмена, проявляющимися гипоальбуминемией,… … Медицинская энциклопедия

Воск — В. животных есть продукт выделения одноклеточных кожных желез многих насекомых. В практическом отношении наибольшее значение имеет В. пчелы, у которой он выделяется в виде тонких пластинок между нижними полукольцами брюшка; для тех же целей, как… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Стереохимия — (пространственная химия Raumchemie, chimie dans l éspace). С. занимается всеми химическими явлениями, которые должны быть сведены на пространственное расположение атомов, составляющих химические молекулы (ср. Стереоизомерия). Стереохимические… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

КАРЦИНОИДЫ — (от греч. karkinos рак и eidos вид) [син.: карциноидные опухоли кишки, маленькие раки тонкой кишки, желтые опухоли червеобразного отростка, база лиомы кишечника, epithelioma solidum be nignum, псевдокарциномы, панкреатическая опухоль кишки… … Большая медицинская энциклопедия